二級建築士の資格取得におすすめのスクールを紹介します!

二級建築士に興味を持ったものの、実際にリサーチしてみるとさまざまな疑問点や不安点が出てきます。

「どこのスクールに通えばいいのだろうか」

「二級建築士の資格取得の難易度はどれくらいなのだろうか」

他にも悩みは尽きないと思いますが、このような悩みを解決するために、二級建築士の資格取得におすすめのスクールを厳選しました。今回は通信講座を選ぶポイント下記3点から二級建築士通信講座を比較し、特におすすめできるスクールを紹介していきます。

①講座費用

②学習方法(テキストの質、学習媒体)

③サポート面(質問・添削)

効率良く、二級建築士に必要な力を身につけて資格取得を目指していきましょう。

おすすめの二級建築士通信講座一覧

| 料金 | 特徴 | ||

|---|---|---|---|

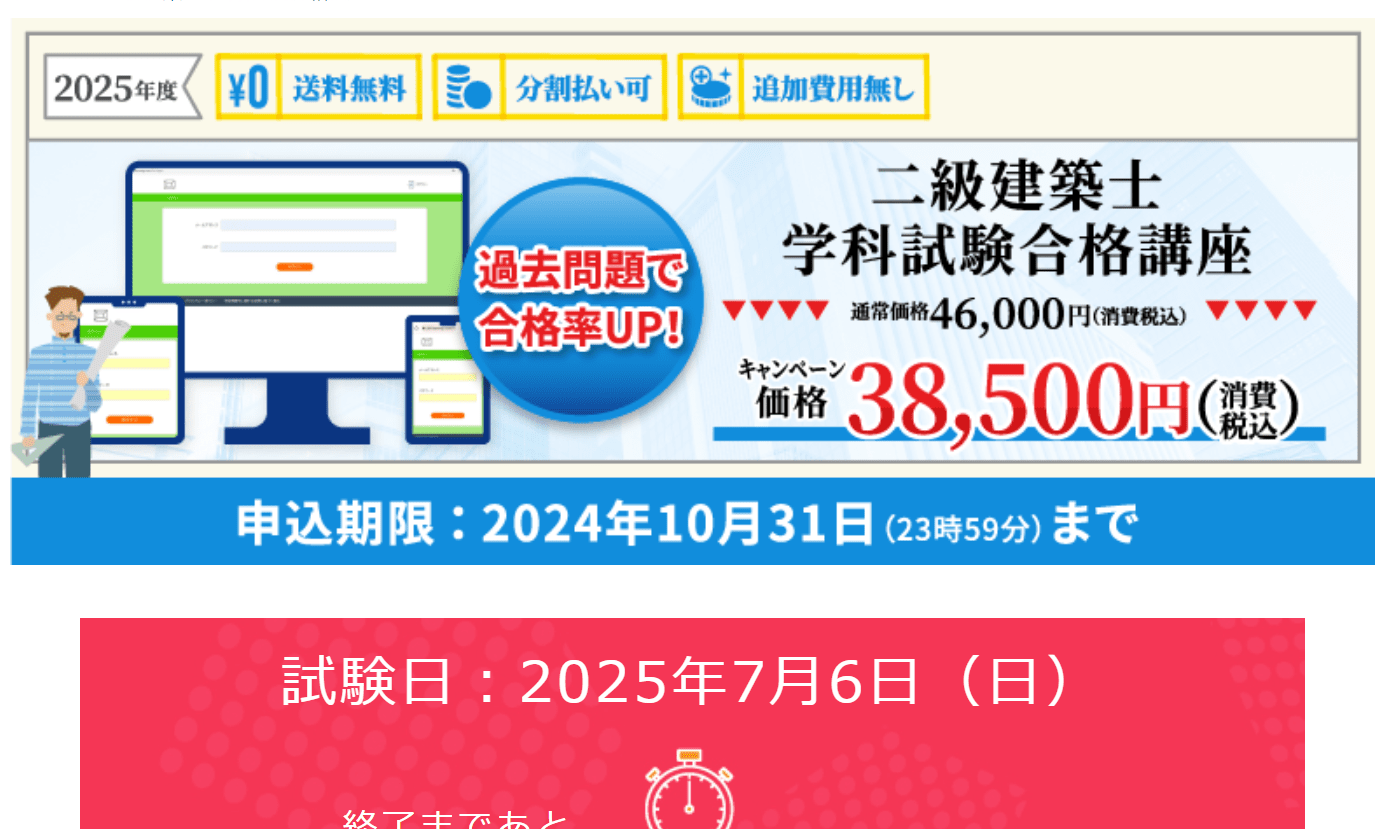

| ハウジングインテリアカレッジ | ①設計製図合格通信講座

12万1,000円(税込) →キャンペーン中!:11万5,500円(税込) ②学科+設計製図合格通信講座 16万7,000円(税込) →キャンペーン中!:13万8,900円(税込) ③学科試験合格講座 4万6,000円(税込) →キャンペーン中!:3万8,500円(税込) ※上記キャンペーン申込期限:2025年10月31日(23時59分)まで |

プロ講師の充実した添削サポートによる 高い合格実績 |

|

| 日建学院 | 設計製図本科コース 46万2,000円 |

オリジナル教材で万全のサポート | |

| 総合資格学院 | 設計製図必勝コース 64万9.000円 |

コミュニケーションを重要視した インタ・ライブ講義を実践! |

|

| 全日本建築士協会 | 通信講座 17万6.000円 |

内閣府から認可された 公益事業としての建築士講座スクール |

|

| TAC | 設計製図本科生 15万円~18万5,000円 |

ライフスタイルに合わせた さまざまな学習メディアを提供! |

|

目次

【二級建築士】おすすめ通信講座一覧

ハウジングインテリアカレッジ

教えるプロの個別添削指導と的中率が高いオリジナル教材

ハウジングインテリアカレッジのおすすめポイント

-

4月にリニューアル!最新の動向に合わせた動画内容!

-

難関の設計製図に対するプロ講師による充実した添削サポート

-

コストパフォーマンスが高いカリキュラム内容。

ハウジングインテリアカレッジの基本情報

| 特徴 | 個別指導で徹底添削!高い合格実績を誇る通信スクール |

|---|---|

| 指導形態 | 個別指導 |

| おすすめ受講コースや模擬試験 | 二級建築士設計製図通信講座 10万8,900円(税込) 【新コース!】学科試験合格講座 3万8,500円(税込) 【新コース!】学科+設計製図合格講座 13万8,900円(税込) 在宅模擬試験4題分 4万8,400円(税込) |

| 会社情報 | 所在地:広島市安佐南区西原6-8-4 グレイスコート西原1F TEL:0120-955-395 |

| 合格実績 | 合格率65.5% |

| サポート面 | 動画で効率よく学習。何度でも質問可能。 設計製図の添削あり(課題12題) |

ハウジングインテリアカレッジの講座

-

引用元:https://www.jdknet.co.jp

二級建築士 学科+設計製図合格通信講座

引用元:https://www.jdknet.co.jp

二級建築士 学科+設計製図合格通信講座- 料金

- 167,000円(税込)

- 学習方法

- PCで学習するスタイル

- 講座内容

- 学科+設計製図

- サポート内容

- 学習レポート・総合問題集・タイムトライアル過去問題・いつでも質問できる合格サポート

-

引用元:https://www.jdknet.co.jp

二級建築士 学科試験合格講座

引用元:https://www.jdknet.co.jp

二級建築士 学科試験合格講座- 料金

- 46,000円(税込)

- 学習方法

- PCで学習するスタイル

- 講座内容

- 学科

- サポート内容

- 学習レポート・総合問題集・タイムトライアル過去問題・いつでも質問できる合格サポート

-

引用元:https://www.jdknet.co.jp

二級建築士 設計・製図合格通信講座

引用元:https://www.jdknet.co.jp

二級建築士 設計・製図合格通信講座- 料金

- 121,000円(税込)

- 学習方法

- PCで学習するスタイル

- 講座内容

- 設計製図

- サポート内容

- 設計製図標準スケジュール・丁寧な添削・いつでも質問できる合格サポート

ハウジングインテリアカレッジの口コミ評判を集めました

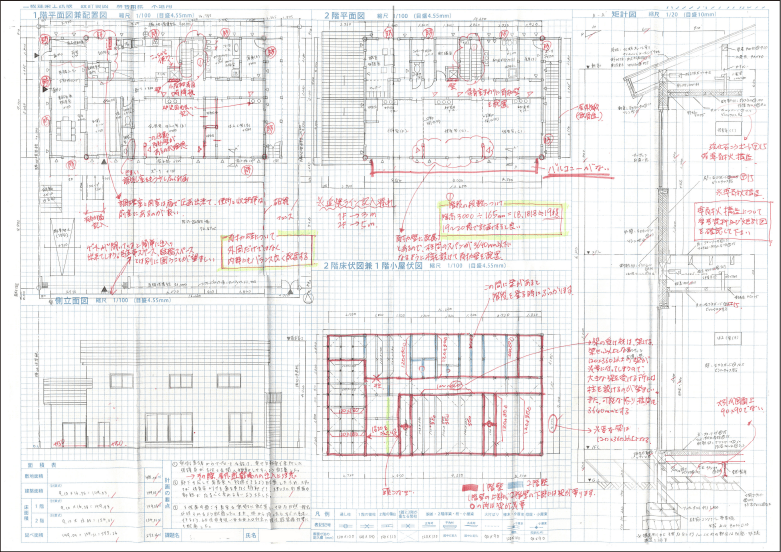

ご自身の勉強中のエピソード(苦労、驚き、よかったこと等)引用元:https://www.jdknet.co.jp/

製図試験までに私自身が描いた図面は10数枚程で、そこまで数をこなしませんでした。その代わり、図面を一枚描く前に、かなり対策してから取り組むようにしていました。

例えば、「エスキスの様々なパターンを覚えておく」、「時間配分をどのようにするか考える」、「図面の描く順序を工夫する」、「使うシャーペンの本数を変えたり、濃さ・太さを意識する」、「添削指導で教えていただいた内容はミスしないようにする」といったようなことを、図面を描く前に心がけていました。

製図試験までには、自分自身が納得のいく図面の仕上げ方ができるようになりました。

通信教育で勉強してみてどうでしたか?よかったこと、もっとこうして欲しかったというご要望などありましたら教えてください。引用元:https://www.jdknet.co.jp/

添削が同じ先生ではなく、毎回違う先生の視点からアドバイスを書いてありとても役に立ちました。全ての課題を提出することで、教育訓練給付金も申請することができました。

日建学院

建築業界の先端を走り続ける確かな知識とノウハウ

日建学院のおすすめポイント

-

読者に支持されるわかりやすいオリジナル教材を使用!

-

学習スタイルを自由に選択したい方におすすめ!

日建学院の基本情報

| 特徴 | 学習しやすく、ハイクオリティなオリジナル教材と映像学習 |

|---|---|

| 指導形態 | グループ学習、個別指導、自己学習など選択可能 |

| おすすめ受講コースや模擬試験 | ・学科理論Webコース 33万円(税込) ・学科問題解説コース 23万1.000円(税込) ・【学科】全国統一公開模擬試験(教室、自宅実施) 5,500円(税込) など |

| 会社情報 | 所在地:東京都豊島区池袋2-38-1 日建学院ビル5F TEL:0120-243-229 |

| 合格実績 | 合格者数2,799名(2022年) |

| サポート面 | 質問対応システムで気軽に質問可能。 ライセンスアドバイザー(受講生一人一人に担当者) |

日建学院の講座

-

引用元:https://www.jdknet.co.jp

2級建築士学科スーパー本科コース

引用元:https://www.jdknet.co.jp

2級建築士学科スーパー本科コース- 料金

- 一般 620,000円 (税込 682,000円) 学生 520,000円 (税込 572,000円)

- 学習方法

- 通学講座・Web講座

- 講座内容

- 学科

- サポート内容

- Webサポート・合格バックアップシステム

-

引用元:https://www.jdknet.co.jp

2級建築士設計製図パーフェクト本科コース

引用元:https://www.jdknet.co.jp

2級建築士設計製図パーフェクト本科コース- 料金

- 一般 520,000円 (税込 572,000円) 学生 380,000円 (税込 418,000円)

- 学習方法

- 通学講座

- 講座内容

- 設計製図

- サポート内容

- Webサポート

-

引用元:https://www.jdknet.co.jp

2級建築士学科本科Webコース

引用元:https://www.jdknet.co.jp

2級建築士学科本科Webコース- 料金

- 一般 430,000円 (税込 473,000円) 学生 330,000円 (税込 363,000円)

- 学習方法

- Web講座

- 講座内容

- 学科

- サポート内容

- 不明

日建学院の口コミ評判を集めました

総合資格学院

ライブ講義を実践し続け、高い合格率を誇る実力派

総合資格学院のおすすめポイント

-

コミュニケーションを重要視したインタ・ライブ講義を実践!

-

じっくりと学びたい方におすすめ!

総合資格学院の基本情報

| 特徴 | 対面講義の個別指導!選び抜かれた講師陣が在籍 |

|---|---|

| 指導形態 | グループ学習での個別指導 |

| おすすめ受講コースや模擬試験 | ・2級建築士ストレート合格必勝コース 101万2.000円(税込) ・2級建築士中期設計製図必勝コース 64万9.000円(税込) ・2級建築士短期学科合格必勝コース 37万4.000円(税込) など |

| 会社情報 | 所在地:東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル22F TEL:【新宿校】03-3340-5671 |

| 合格実績 | 合格者数1,974名(令和2年度) |

| サポート面 | e講義、映像補講サービス、質問対応システム |

総合資格学院の講座

-

引用元:https://www.jdknet.co.jp

2級建築士ストレート合格必勝コース

引用元:https://www.jdknet.co.jp

2級建築士ストレート合格必勝コース- 料金

- 790,000円(税込869,000円)

- 学習方法

- 対面指導

- 講座内容

- 学科・設計製図

- サポート内容

- 講師による巡回指導(製図指導)・エスキスプロセスを分解し手順化した「オリジナルメソッド」

-

引用元:https://www.jdknet.co.jp

2級建築士学科合格必勝コース

引用元:https://www.jdknet.co.jp

2級建築士学科合格必勝コース- 料金

- 530,000円(税込583,000円)

- 学習方法

- 対面指導

- 講座内容

- 学科

- サポート内容

- 合格ダイアリーで講義時間外もサポート

-

引用元:https://www.jdknet.co.jp

2級建築士設計製図コース

引用元:https://www.jdknet.co.jp

2級建築士設計製図コース- 料金

- 450,000円(税込495,000円)

- 学習方法

- 対面指導

- 講座内容

- 設計製図

- サポート内容

- 講師による巡回プロセス指導

総合資格学院の口コミ評判を集めました

良いと思った所引用元:https://search.knowledgecommunication.jp/

テキスト、資料の出来が良い(分かりやすい)

教師陣の熱意が半端ない

合格者占有率(合格率ではない)が高い

(受講者が多いため全国のどのくらいの位置に居るか分かる)

悪いと思った所

長時間拘束は当たり前

(教員によって差があるが図面は基本当日中に提出、終わるまで帰れま10)

噂のオプション料金強制

(これを申し込まないと受からない等

その場でサインさせられる、これは悪質だと思いました)

総合資格流の強制

(これは半分仕方ないと思うけど

元日建の私にとってやり方が違ったので苦痛でした、もちろん日建流なんてやってると注意されます)

全日本建築士会

50余年の実績から生み出された合格システム

全日本建築士会のおすすめポイント

-

公益法人ならではの低価格の受講料!

-

きめ細やかなケアを求める方におすすめ!

全日本建築士会の基本情報

| 特徴 | 内閣府から認可された公益事業としての建築士講座スクール |

|---|---|

| 指導形態 | 徹底少人数制 |

| おすすめ受講コースや模擬試験 | 【総合本コース】 ・通学 18万7.000円(税込) ・通信 17万6.000円(税込) ・併用 18万1,000円(税込)など ※教材費込み |

| 会社情報 | 所在地:東京都新宿区高田馬場3-23-2 内藤ビル401 TEL:03-3367-7281 |

| 合格実績 | 記載なし |

| サポート面 | 合格サポートシステム 優待システム(建築士試験終了時まで建築士講座関連記事も掲載した当会機関誌「住と建築」を送付 |

全日本建築士会の講座

-

引用元:https://www.jdknet.co.jp

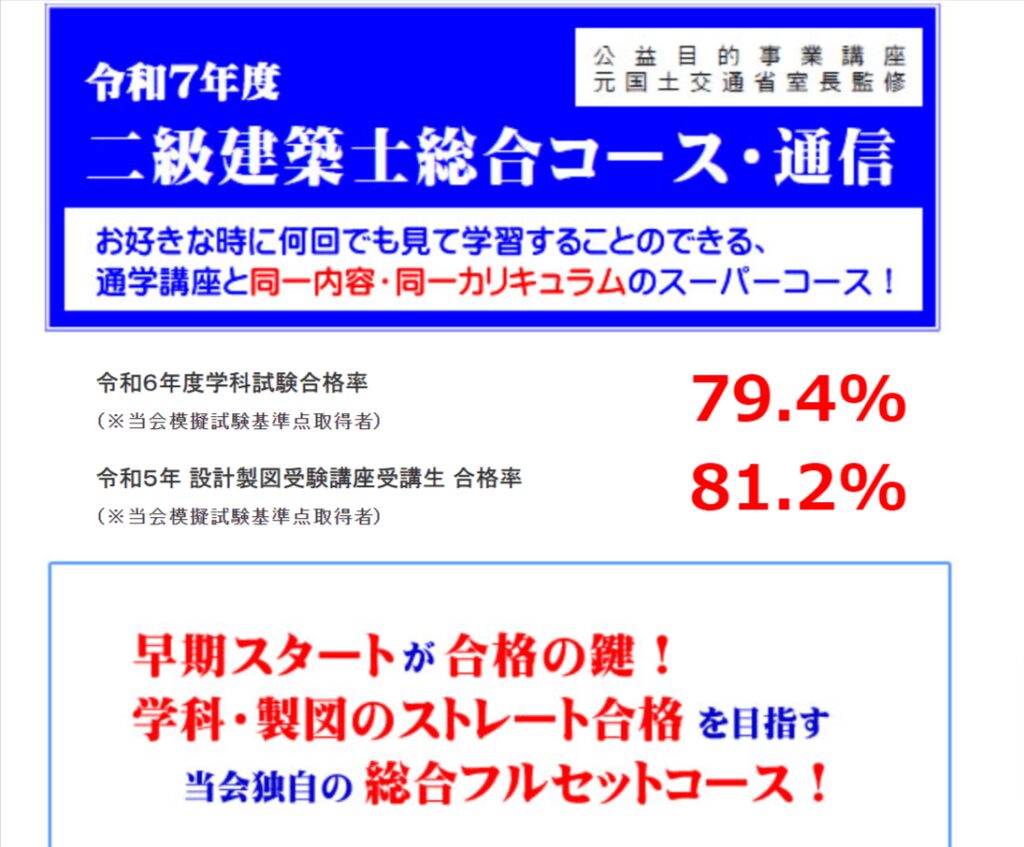

二級建築士総合コース・Web通信

引用元:https://www.jdknet.co.jp

二級建築士総合コース・Web通信- 料金

- 156,000円(税込)

- 学習方法

- Web通信

- 講座内容

- 学科・設計製図

- サポート内容

- 回数に制限のない質疑応答の学習支援制度

-

引用元:https://www.jdknet.co.jp

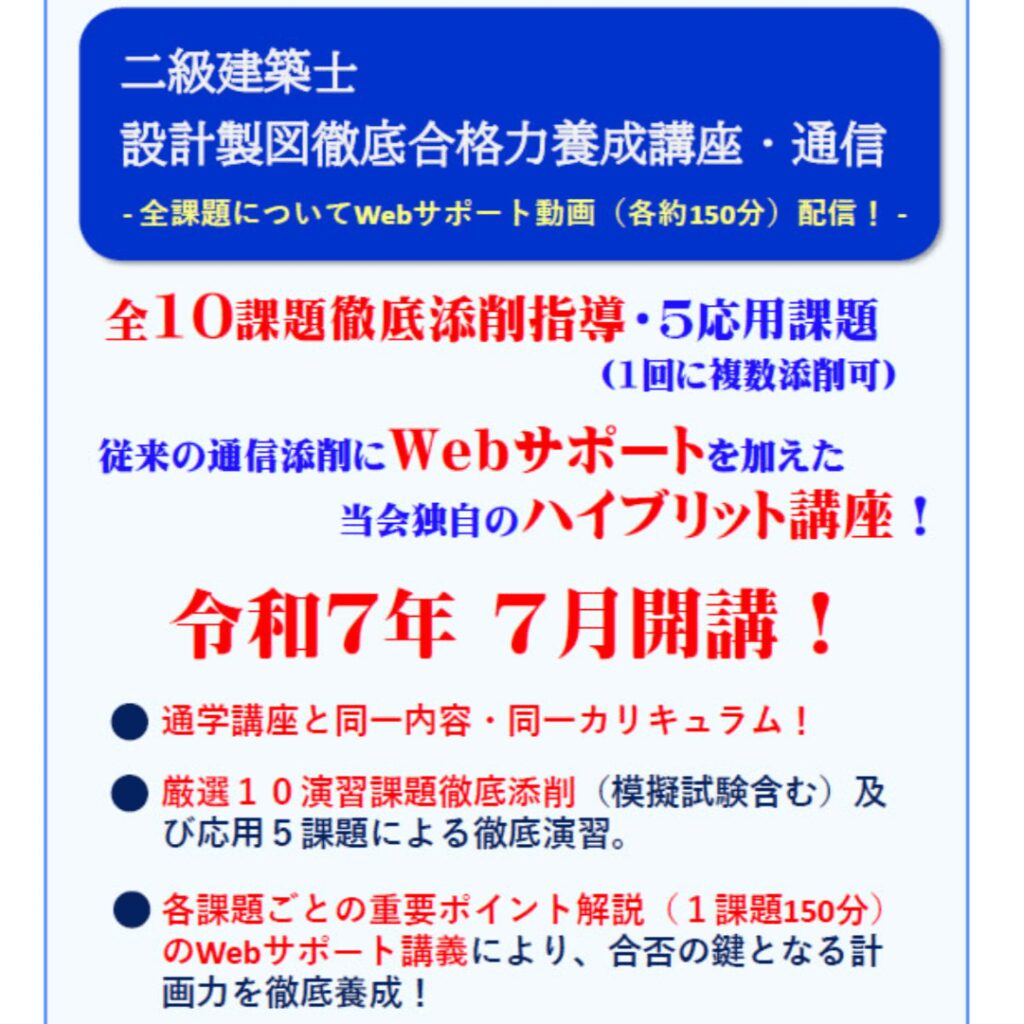

二級建築士設計製図徹底合格力養成講座・通信

引用元:https://www.jdknet.co.jp

二級建築士設計製図徹底合格力養成講座・通信- 料金

- 132,000 円(10回添削指導)

- 学習方法

- Web通信

- 講座内容

- 設計製図

- サポート内容

- マンツーマン通信添削

-

引用元:https://www.jdknet.co.jp

二級建築士設計製図重点対策導入講座・通信

引用元:https://www.jdknet.co.jp

二級建築士設計製図重点対策導入講座・通信- 料金

- 27,000円(税込)

- 学習方法

- Web通信

- 講座内容

- 設計製図

- サポート内容

- 通信添削

TAC

Webと音声による学習フォロー

TACのおすすめポイント

-

ライフスタイルに合わせたさまざまな学習メディアを提供!

-

忙しい方におすすめ!

TACの基本情報

| 特徴 | 給付制度や豊富な学習メディアが用意され、社会人でも続けやすいスクール |

|---|---|

| 指導形態 | グループ学習、自己学習など |

| おすすめ受講コースや模擬試験 | ・二級 学科本科生 22万円~25万円(税込) ・二級 設計製図本科生 15万円~18万5,000円(税込) など ※すべて教材費込 |

| 会社情報 | 所在地: 東京都千代田区神田三崎町 3-2-18 TAC本社ビル TEL:0120-443-411 |

| 合格実績 | 記載なし |

| サポート面 | 校舎対応・質問メール、Webフォロー、音声DLフォロー、モバイル問題集「快速スタディ」 |

TACの講座

-

引用元:https://www.jdknet.co.jp

二級建築士 総合学科本科生

引用元:https://www.jdknet.co.jp

二級建築士 総合学科本科生- 料金

- 264,000円

- 学習方法

- 教室講座+Webフォロー オンラインライブ通信講座 ビデオブース講座 Web通信講座

- 講座内容

- 学科

- サポート内容

- 講義がいつでも視聴可能・個人別成績や教材に関する情報を配信・質問メール可能

-

引用元:https://www.jdknet.co.jp

二級建築士 学科本科生

引用元:https://www.jdknet.co.jp

二級建築士 学科本科生- 料金

- 198,000円

- 学習方法

- 教室講座+Webフォロー オンラインライブ通信講座 ビデオブース講座 Web通信講座

- 講座内容

- 学科

- サポート内容

- 講義がいつでも視聴可能・個人別成績や教材に関する情報を配信・質問メール可能

-

引用元:https://www.jdknet.co.jp

二級建築士 総合設計製図本科生

引用元:https://www.jdknet.co.jp

二級建築士 総合設計製図本科生- 料金

- 165,000円

- 学習方法

- 教室講座+Webフォロー Web通信講座

- 講座内容

- 設計製図

- サポート内容

- 課題のフォローアップ・Web講義をいつでも何度でも視聴可能・質問メール可能

広島校を利用した者です。タイトルの通り、講師に当たり外れが大きいです。当たりの講師は親しみやすく、質問や講座はとてもわかりやすく教えてくれますが、ハズレの講師はまず会話が成立しません。説明がわかりにくい時「それはこういう意味でしょうか?」と聞き返したら「は?」とか「何言ってんの?」など口の利き方が完全に受講生を下に見た感じでとても嫌でした。逆にその講師から「ここは理解してる?」など聞かれた時に理解した内容を説明すると、「黙れ」と急にキレられたことがあります。親しみやすさの欠片もありません。その講師は人間性に問題があると確信しました。引用元:https://minhyo.jp/tac-school

空き教室があるのに、自習室として開放しているのが1部屋か多くて2部屋。密状態を少しでも改善してほしい。 他は受付の対応も良く、授業のレベルも高いと思う。引用元:https://minhyo.jp/tac-school

【二級建築士】おすすめ通信講座の一覧表まとめ

| イメージ |  引用元:https://www.jdknet.co.jp/html/page22.html |  引用元:https://www.ksknet.co.jp/nikken/index.aspx |  引用元:https://www.shikaku.co.jp/ |  引用元:https://ssl.kenchikukouza.org/index.html |  引用元:https://www.tac-school.co.jp/index.html |

| 会社名 | ハウジングインテリアカレッジ | 日建学院 | 総合資格学院 | 全日本建築士協会 | TAC |

| 特徴 | 個別指導で徹底添削!高い合格実績を誇る通信スクール | 学習しやすく、ハイクオリティなオリジナル教材と映像学習 | 対面講義の個別指導!選び抜かれた講師陣が在籍 | 内閣府から認可された公益事業としての建築士講座スクール | 給付制度や豊富な学習メディアが用意され、社会人でも続けやすいスクール |

| おすすめ受講コースや模擬試験 | 二級建築士設計製図通信講座 10万8,900円(税込) ・在宅模擬試験4題分 4万8,400円(税込) ・【近日リリース予定!】二級建築士学科過去問動画講座 3万3,000円(税込) | ・学科理論Webコース 33万円(税込) ・学科問題解説コース 23万1.000円(税込) ・【学科】全国統一公開模擬試験(教室、自宅実施) 5,500円(税込) など | ・2級建築士ストレート合格必勝コース 101万2.000円(税込) ・2級建築士中期設計製図必勝コース 64万9.000円(税込) ・2級建築士短期学科合格必勝コース 37万4.000円(税込) など | 【総合本コース】 ・通学 18万7.000円(税込) ・通信 17万6.000円(税込) ・併用 18万1,000円(税込)など ※教材費込み | ・二級 学科本科生 22万円~25万円(税込) ・二級 設計製図本科生 15万円~18万5,000円(税込) など ※すべて教材費込 |

| 講師陣の特徴 | 経験豊富なベテラン講師陣が添削を担当 | 特別な記載はないが、各分野のプロが集結している | 建築のエキスパートを厳選採用し、育成期間を経てから講師となる | 日本建築学会賞受賞者、大学教授、工学博士、設計事務所所長など | 20年以上建築士試験の受験指導の経験を持つ講師が中心 |

| 学習方法 | 通信講座、通学講座 | 通学講座、Web講座、通信講座 | 通学講座 | 通学講座、通信講座 | 通学講座、通信講座、ビデオブース講座 |

| サポート力 | マンツーマン指導、24時間メール受付、オリジナル問題学習、解き方動画配信、講師ブログなど | ライブサポート、コンピュータクリニック、ライセンスアドバイザー、聴講サポート、個別ブース、欠席フォローシステム、質問対応システムなど | 教室マネージャーによる学習サポート、合格ダイアリー、講習カルテ、メンタルサポート、カウンセリング、映像ブース、e講義、映像補講サービス、質問対応システムなど | 合格サポートシステム、優待システムなど | 校舎対応・質問メール、Webフォロー、音声DLフォロー、モバイル問題集「快速スタディ」、他各講座のフォロー |

| 質問・添削回数 | ・質問回数無制限(24時間) ・合格必勝添削問題12題(課題発表前6題+課題発表後6題) | ・質問可能回数不明(FAX、専門メール) ・添削課題3題(設計製図Webコースの場合) | ・質問用紙に記載の上郵送かFAX ・添削回数不明 | ・質問回数無制限(メール、FAX) ・添削課題10題 | ・メールでいつでも質問可能(コースごとに回数制限有) ・添削課題4題(設計製図本科生コースの場合) |

| 利用方法 | Webフォーム、電話、資料請求など | Webフォーム、電話、来校、資料請求など | Webフォーム、電話、来校、資料請求など | Webフォーム、電話、来校、資料請求など | Webフォーム、電話、資料請求、無料講座説明会など |

| 詳細リンク | もっと詳しく | もっと詳しく | もっと詳しく | もっと詳しく | もっと詳しく |

| 公式サイト | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら |

【その他】おすすめ二級建築士通信講座の一覧

-

スタディングの口コミや評判

引用元:https://studying.jp/

引用元:https://studying.jp/

スタンディング建築士講座は、建築士試験対策に特化した最小限の学習を極めるというコンセプトで開発された講座です。忙しい方でもスキマ時間を活用し、無理なく最短距離で合格を目指すことができます。この記事ではスタンディング建築士...

会社名

スタディング(KIYOラーニング株式会社) 住所 東京都千代田区永田町2丁目10番1号 永田町山王森ビル4階 TEL 03-6434-5886 特徴 スマホからいつでも学習可能、最短で試験合格を目指せるカリキュラムを提供 指導形態 音声講座・ビデオ講座による自己学習 おすすめ受講コースや模擬試験 2級建築士学科・製図総合コース:88,000円 など 合格実績 情報なし(毎年合格者あり) サポート面 無料の初回講座あり -

SATの口コミや評判

引用元:https://www.sat-co.info/

引用元:https://www.sat-co.info/

SATとは、現場・技術系を専門とする通信講座学校で、34の現場・技術系の資格取得を目指せる通信教育です。合格に必要な内容を徹底的に厳選したテキストや受講者目線のDVDで学習でき、スキマ時間を有効活用できるスマホでのeラー...

会社名

SAT株式会社 住所 (大阪本社)〒564-0051 大阪府吹田市豊津町9-1 ビーロット江坂ビル18階

(東京営業所)〒108-6028 東京都港区港南2-15-1品川インターシティA棟28階TEL 06-6310-1666(HP内に問合せフォームあり) 特徴 カラーテキスト採用でとにかく分かりやすい、メールサポートは24時間体制 指導形態 講義映像で自己学習(eラーニング) おすすめ受講コースや模擬試験 建築士学科講座2級 76,780円 など 合格実績 情報なし サポート面 動画で効率よく学習、カラーテキストで分かりやすい。

スマホから手軽にいつでも質問可能、不合格時、サポート期間延長サービスあり

二級建築士の通信講座について

ここからは、二級建築士の資格取得のメリットや通信講座の選び方などをご紹介していきます。ぜひ参考にしてみてください。

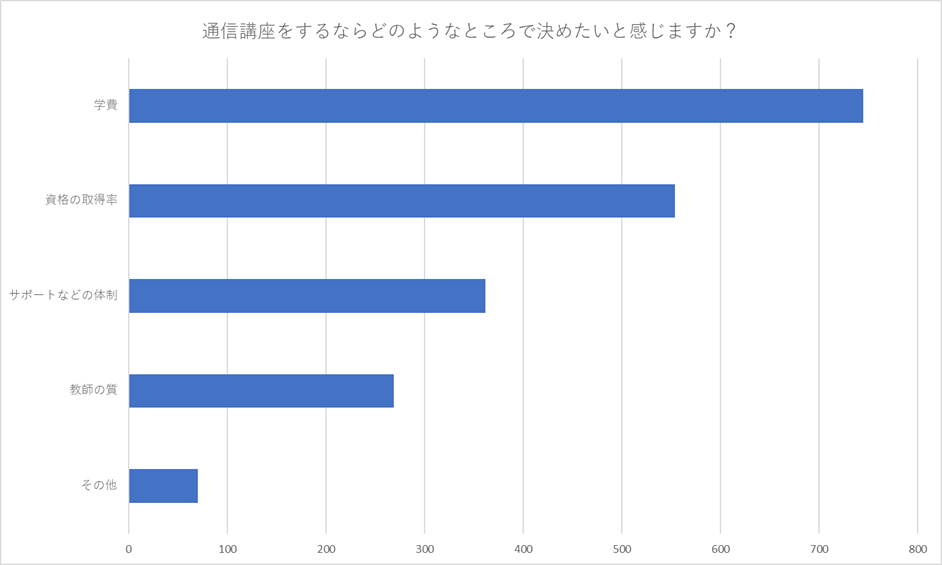

通信講座の決め手はどこ?アンケート調査をしてみました

通信講座を決める際、どのようなポイントで選ぶのか。気になったので、皆さんの意見を聞くため、独自にアンケートを行いました!

今回はWeb上でアンケートを実施し、「通信講座をするならどのようなところで決めたいと感じますか?」と質問をしてみました。

アンケートの結果「学費」が37%、「資格の取得率」が28%、「サポートなどの体制」が18%、「教師の質」が13%、「その他」が4%を占めました。

二級建築士の通信講座の受講には数十万単位で費用がかかります。けして安くはありません。学費を気にする方が多いのも頷けますよね。

しかしせっかく高い費用をかけても資格が取れなければ意味がありません。資格の取得率の高さは講座の質の高さの目安にもなりますし、資格の取得率が高いほど安心できるでしょう。

また「通信講座での学習では不十分なのでは?」と感じる方は、不明点があれば質問に答えてくれるか、迅速に対応してくれるかなど、サポートなどの体制が充実しているか確認してみると良いでしょう。質の良い講座なら学習サポートが整っているので安心です。

そしてもちろん、教える立場である教師がその分野を理解していなければ講座が成り立ちませんよね。教師が信頼できる人物であるか、知識の豊富さなど総合的に見て判断したいところです。

この後はスクール選びのポイントについてご紹介しています。より詳しく知りたい方、スクール選びに失敗したくない方もぜひそちらを参考になさってください。

通信講座もやってるスクール、どこが良い?選ぶポイントとは

二級建築士の資格勉強を行うとき、通信講座があるスクールを選ぶことで今の仕事を続けながら勉強を進めていくことができます。そこでここでは通信講座も行っているスクールを選ぶ際のポイントについていくつか紹介します。

費用をチェック

通信講座スクールを受講するにあたって気になるのは費用面という方も多いと思います。建築士になるための通信講座の受講料の相場は、40万円から50万円程となっています。

支払い方法も一括払いだけではなく、分割払いや教育ローン払いも可能なことが多いため、月々の支払いも無理なく行うことができるでしょう。そして一番大切なことは現在の収入の中で無理なく支払うことができる通信講座を選ぶことです。

相場よりも安い通信講座スクールも存在するため、費用にも着目して選んでいくことをおすすめします。

| 会社名 | 費用 |

|---|---|

| ハウジングインテリアカレッジ | ・二級建築士設計製図通信講座 10万8,900円(税込) ・【近日リリース!】二級建築士学科過去問動画講座 33,000円(税込) |

| 日建学院 | ・学科理論Webコース 33万円(税込) ・学科問題解説コース 23万1.000円(税込) |

| 総合資格学院 | ・2級建築士ストレート合格必勝コース 101万2.000円(税込) ・2級建築士中期設計製図必勝コース 64万9.000円(税込) ・2級建築士短期学科合格必勝コース 37万4.000円(税込) など |

| 全日本建築士協会 | ・通学 18万7.000円(税込) ・通信 17万6.000円(税込) |

| TAC | ・二級 学科本科生 22万円~25万円(税込) ・二級 設計製図本科生 15万円~18万5,000円(税込) |

各スクールのカリキュラムをチェック

各スクールの実際の受講内容も重要なポイントです。建築士のための基礎的な知識はもちろんのこと、設計製図をきちんと理解し、自身で描けるようになる授業を行っているのかも確認しておくと良いでしょう。

設計製図は理解するのに時間がかかる面もあり、さらに自身で描いていかなくてはなりません。そのため、設計製図においての確実な添削を受けられるスクールを選ぶことで、本試験でもきちんと合格を勝ち取ることができるでしょう。

またサポート体制についても、一人ひとりにどこまで向き合ってくれるのか、また社会人であれば仕事とのバランスもあるため、どこまでのフォロー体制が整えられているのかもチェックしておくべきです。そして在学中だけではなく、卒業後の就職サポートなどが充実しているスクールであれば尚安心です。

そのため、各スクールのカリキュラムやサポート体制についてもしっかりと確認して決めていきましょう。

| 会社名 | カリキュラム・サポート |

|---|---|

| ハウジングインテリアカレッジ | ・課題発表前の基礎添削問題6題+課題発表後の本試験予想問題5題+ 模擬試験1題の合計12題 ・課題対策基礎動画で効率よく学習! ・質問回数無制限(24時間) ・徹底個別指導 |

| 日建学院 | ・質問可能回数不明(FAX、専門メール) ・添削課題3題(設計製図Webコースの場合) |

| 総合資格学院 | ・質問用紙に記載の上郵送かFAX ・添削回数不明 ・グループ学習での個別指導 |

| 全日本建築士協会 | ・質問回数無制限(メール、FAX) ・添削課題10題 |

| TAC | ・メールでいつでも質問可能(コースごとに回数制限有) ・添削課題4題(設計製図本科生コースの場合) |

資格取得の合格率をチェック

通信講座のスクールを選ぶ上で、資格取得の合格率を確認することが大切です。高い合格実績があるということは、毎年変動する試験問題にも柔軟に対応し続けているスクールであると分かります。

またその中でも通信講座での合格率を特にチェックしておくと良いでしょう。通信講座の合格率が高いスクールであれば、それだけ建築士に必要な知識や能力を通信講座からでも十分に身につけられるスクールだということが分かります。

そのため、資格取得の合格率を確認し、より高い実績のあるスクールを選んでいくと良いでしょう。

| 会社名 | カリキュラム・サポート |

|---|---|

| ハウジングインテリアカレッジ | ・課題発表前の基礎添削問題6題+課題発表後の本試験予想問題5題+模擬試験1題の合計12題 ・課題対策基礎動画で効率よく学習! ・質問回数無制限(24時間) ・徹底個別指導 |

| 日建学院 | ・質問可能回数不明(FAX、専門メール) ・添削課題3題(設計製図Webコースの場合) |

| 総合資格学院 | ・質問用紙に記載の上郵送かFAX ・添削回数不明 ・グループ学習での個別指導 |

| 全日本建築士協会 | ・質問回数無制限(メール、FAX) ・添削課題10題 |

| TAC | ・メールでいつでも質問可能(コースごとに回数制限有) ・添削課題4題(設計製図本科生コースの場合) |

教師陣の質をチェック

各スクールによって、在籍している教師陣は異なります。そのため、教師陣の質にも着目して選んでいくと良いでしょう。

建築士を目指す上で、資格は3種類ありますが、その中でも一番難関である一級建築士の資格を持った教師がいるスクールを選ぶことで、より重要な知識や能力を養うことができます。そのため、一級建築士が多く在籍しているスクールや教師全員が一級建築士のスクールを選べば間違いないでしょう。

より実力のある教師から教わることができるスクールであれば、要点を抑えて効率よく学んでいくことができます。通信講座の教師が一級建築士であるスクールを選ぶことがおすすめです。

| 会社名 | 教師陣 |

|---|---|

| ハウジングインテリアカレッジ | 経験豊富なベテラン講師陣が添削を担当 |

| 日建学院 | 特別な記載はないが、各分野のプロが集結している |

| 総合資格学院 | 建築のエキスパートを厳選採用し、育成期間を経てから講師となる |

| 全日本建築士協会 | 日本建築学会賞受賞者、大学教授、工学博士、設計事務所所長など |

| TAC | 20年以上建築士試験の受験指導の経験を持つ講師が中心 |

費用面において、現在の収入の中で無理なく支払うことができるスクール

一人ひとりへのサポートが手厚い

設計製図を理解し、自身で描いていけるカリキュラムがあること

資格取得の合格率が高いスクール

教師陣が一級建築士であること

二級建築士の取得をおすすめできる人とできない人

おすすめできる人

二級建築士の取得には、向き不向きがあります。そのため、ただ設計図を作るのが好きなだけでは、務まりにくいのが現実です。

ここでは、二級建築士の取得をおすすめできる人を紹介します。

好奇心がありモノづくりが好き

建築士は、設計図に基づいて家やビルなどを建設するのが主な仕事です。そのなかでも「戸建住宅」を中心に建設するのが二級建築士になります。一級建築士と同じく国家資格ではありますが、建物の対象が異なるため、すべての建物を設計・建設できるわけではありません。

しかし、どちらも記憶に残る建物を設計・建設するのは共通しています。そのため、根本的にモノづくりに興味がないと、建築士と働くのはむずかしいでしょう。とくに模型や設計図を作るのが好きな方には非常に適しています。

また、モノづくりが好きということは、好奇心がある人にもつながります。二級建築士は戸建住宅が対象になるため、顧客の希望に反して個性的なデザインを設計することはできませんが、どんなことにも好奇心をもってチャレンジできる方は適職といえるでしょう。

粘り強く責任感がある

建築士は、目標に向かって長期的に取り組む仕事です。ひとつの家を完成するまでの期間も半年から1年と長いため、途中で投げ出したくなることもあるでしょう。そのうえ、さまざまな法律に従って仕事を進めていくので、責任感も欠かせません。

だからこそ、どんな状況でも粘り強くがんばれる方や責任感が強い方は、二級建築士に向いているといえます。

おすすめできない人

一方で、おすすめできない人も存在します。どんなに好奇心旺盛でモノづくりが好きな方でも、次の項目に当てはまる場合は考えなおす必要があります。

ここでは、二級建築士の取得をおすすめできない人を紹介します。

諦めやすく責任感が弱い

「おすすめできる人と正反対の人」というとわかりやすいでしょう。要するに、諦めやすく責任感が弱い人です。

建築士は、ひとつの建物を完成させるまでにある程度の期間を要します。二級建築士でも半年~1年はかかるため、やる気と根気がなければ務まりません。

そのうえ責任感が弱いとなると、たとえ建築士としての才能をもっていても、働くのは困難です。「続ける自信がない」「周りより責任感が欠けている」という方は、あまりおすすめできないでしょう。

コミュニケーションが苦手

コミュニケーション能力が低い方も、不向きだといわれています。というのも、建築士は周囲としっかりコミュニケーションを取りながら、協力し合う仕事だからです。

コミュニケーションが苦手な方は、周囲とうまく連携できないため、どうしても失敗につながりやすくなります。もちろん、ほかの点で補うこともできますが「おすすめできない人」の全項目に当てはまる場合は避けたほうがよいでしょう。

二級建築士は独学でも資格は取れる?

独学で二級建築士に合格することは、どのくらい難しいのでしょうか? 二級建築士は国家資格のため、そう簡単にクリアできる関門ではありません。しかも国家資格の試験を受けるにあたって、学歴に応じた一定年数の実務や経験もなくてはならないのです。

このような実情から、二級建築士を独学で突破するのは、非常に非効率であると考えられます。ここからは、なぜ独学だと難しいのか、その理由を詳しく解説させていただきますので、資格取得を目指す方は参考になさってください。

二級建築士の受験資格

二級建築士は、学科試験と設計製図試験による国家資格であり、問題は決して簡単ではありません。さらに、受験資格には、学歴や一定の実務経験に応じた規定が定められています。

建築関係の学歴を持っていない場合は、設計や大工など、7年間の実務経験が必要です。ただし、通信制の学校に通うか、通信講座を受講することで、最短2年で受験を受けられる資格が得られます。

学科試験に合格しなければ、設計製図試験を受験することができません。独学で試験に臨む場合、学科試験であれば合格できる可能性はあります。ただし、設計図に関しては、製図の経験が少ない場合は、合格するのは難しいと言えるでしょう。

製図経験の積上げ方法

二級建築士の試験には、設計図試験というものが含まれており、実際に設計図を書いて、それが評価されるかたちになります。この設計図が曲者で、自分では添削しにくいというネックを抱えており、どうしても独学だと無理が出てしまうのは否めません。

そのため合格するには、設計製図の正しい知識と経験をいかに多く積むかが、明暗を分けることとなるでしょう。

通常は、6~9月の3か月の間に、どのように製図を行うかで差がつきます。設計図を60枚以上書けば、合格する可能性が高いとも言われているほどです。

独学の場合は、市販の参考書や課題集に取り組むことが一般的な方法でしょう。しかし、1冊の中で役立つ問題は、あまり多くありません。

一方で、通信制などで学習している人は、添削に対応していることもあるため、おなじ時間数でも、課題をこなせる量に差が出てきます。そのため、独学の人よりも経験値が高くなるのは、当然と言えるでしょう。

合格するための効率性

二級建築士の受験に必要な学習時間は、500時間から700時間ほど、独学では1,000時間以上必要とも言われています。人にもよりますが、経験がなく、一から独学で学ぶとなると、相当な時間を要することになるでしょう。

年に1回しか行われない試験であるため、不合格になった場合は、さらにもう1年、勉強をする必要があります。独学のままでは、モチベーションを維持することも難しいかもしれません。

また、独学での勉強法では成果が出にくい場合も。しかし通信制や講座などを利用することで、学習効率もアップします。さらには設計製図の課題を数多く行うことで、経験値に差が出る可能性がアップするでしょう。

なお、二級建築士の合格率は約40%という水準になっており、一見するとそれなりに高い合格率のように見えるかもしれませんが、油断してはいけません。というのも二級建築士のような国家試験は、年に1度しか開催されないためです。不合格になった場合は翌年まで、また1年間を勉強に費やさなくてはなりません。

不合格になるというだけでもやる気が落ちてしまいますし、そこへまた1年間の勉強となると、モチベーションを維持することが困難となるでしょう。そのため独学で資格取得を目指すのであれば、モチベーションを保つために対策する必要があります。

間違いに気づけるチャンス

参考書やYouTubeなどを利用し、独学で勉強をしている人は、自分の間違いに気づけない場合が多いため、間違った方向で進んでいても、修正する機会がありません。

未経験者が独学で資格取得を目指すということは、まったくの素人のさじ加減だけで勉強を始めるわけですから、参考書やテキストを読んだところで、自身の間違いに気付きにくい状態に陥ってしまいます。その間違った考えのまま勉強を進めると、無駄の多い勉強になってしまうことが懸念されるでしょう。

設計製図試験に合格するための学習において、自身が作成した製図の間違いに気づけないことは、最も致命的です。また、試験の採点ルールを知らずに、受験してしまう可能性もあります。

通信制の学校であれば、添削や指導をしてもらえるところもあるため、早めに間違いに気付け、効率的に学習を進めることができるでしょう。

本試験において、誤った認識・知識で臨むことがないよう、通信制の学校や講座などで学習することを、おすすめします。

二級建築士になるには?受験資格を確認しよう

二級建築士になるためには、どのような受験資格が必要なのでしょうか。ここでは二級建築士の受検資格や難易度、合格率なども含めて紹介していきます。

受験資格

二級建築士の資格取得をする上で、受験資格にはどのようか条件が設定されているのでしょうか。二級建築士の受験資格には条件が4つ設定されており、その中のどれかをクリアする必要があります。

4つの条件は、大学や短期大学、高等専門学校、高等学校、専修学校、職業訓練校などで指定科目を取得して卒業した人、建築設備士の資格所有者、その他都道府県知事が特に認める者、たとえば外国大学を卒業した者などで実務経験が所定の年数以上の人、建築に学歴がない人で建築実務経験7年以上の人のいずれかを満たしている人が資格試験の対象者になります。建築士を学生時代から目指していた方であれば、前もって大学や高校を選定することができますが、ここでは社会人になってから目指していく方向けに詳しくお伝えしていきたいと思います。

建築関係の学歴がない場合には、建築実務経験7年以上となっており、実際には相当な時間を要することになります。しかし建築学科がある専門学校であれば、学校にもよりますが基本的には2~3年で卒業となるため、二級建築士の受験資格をクリアすることができます。

そのため、二級建築士の受験資格を得る方法としては専門学校に通うことをおすすめします。

| 高等学校卒以上かつ建築指定科目を修了した方 | 卒業後0年:卒業後1年間の実務経験が必要 |

|---|---|

| 専門学校卒・短大卒以上かつ建築指定科目を修了した方 | 卒業後0年 |

| 大卒以上かつ建築指定科目を修了した方 | 卒業後0年 |

| 中卒または建築に関する学歴なしの方 | 7年間の実務経験が必要 |

| 通信制大学を利用 | 最短2年 |

試験概要と難易度

二級建築士の試験概要と難易度について紹介します。二級建築士の試験は年に1回開催され、7月の学科試験と9月の設計製図試験の2種類があり、どちらともパスすることではじめて合格となります。

また学科試験を合格した後に設計製図の試験を受験することができ、万が一、設計製図の試験に不合格だった場合には来年と再来年の2年間は学科試験を免除されます。そのため、学科試験に合格して、設計製図に不合格だった場合には2年間は設計製図の試験対策のみを実践していくことができます。

学科試験は、出題科目が建築計画、建築法規、建築構造、建築施工の4つに分けられ、それぞれ25問ずつ出題されます。それぞれ5つの選択肢から1つの回答を選ぶ形式となり、建築計画と建築法規で3時間、建築構造、建築施工で3時間の制限時間になっています。

設計製図の試験は、建築技術教育普及センターから本試験日の約3か月前に課題が公表され、その課題の建築物についての設計図書の作成が試験内容になります。毎年5月下旬から6月上旬に発表されているため、この時期はこまめにホームページを確認しておくと良いでしょう。

設計製図試験の制限時間は5時間で、課題の1問のみ出題されます。それぞれの難易度については、学科が約30%から40%の合格率で、設計製図は約50%になっています。

一見すると設計製図の方が簡単なような印象を受けますが、設計製図を学ぶこと自体が難しいので事前にしっかりと勉強することが大切です。

二級建築士の合格率

二級建築士の資格試験の合格率について紹介します。公益財団法人の建築技術教育普及センターによると、二級建築士の合格率として、令和2年は26.4%、令和3年は23.6%、令和4年は25.0%、令和5年は22.3%、令和6年は21.8%となっています。

そのため受験者の2割程度しか合格できていないことが分かります。それだけ難易度は高く、独学よりもスクールなどに通いながら効率良く勉強していくことをおすすめします。

(引用:https://www.jaeic.or.jp/shiken/2k/2k-data.html)

| 学科 | 製図 | 最終 | |

|---|---|---|---|

| 平成26年 | 37.9% | 55.3% | 24.3% |

| 平成27年 | 30.1% | 54.0% | 21.5% |

| 平成28年 | 42.3% | 53.1% | 25.4% |

| 平成29年 | 36.6% | 53.2% | 24.3% |

| 平成30年 | 37.7% | 54.9% | 25.5% |

| 令和元年 | 42.0% | 46.3% | 22.2% |

| 令和2年 | 41.4% | 53.1% | 26.4% |

| 令和3年 | 41.9% | 48.6% | 23.6% |

| 令和4年 | 42.8% | 52.5% | 25.0% |

| 令和5年 | 35.5% | 49.9% |

建築関係の学歴がない方には、専門学校へ通うことで効率よく資格取得を目指せる

試験概要は学科試験と設計製図の試験の2種類

合格率は、学科試験が約30%から40%、設計製図の試験は約50%、二級建築士の合格率は約20%

設計製図の学習自体が難しいため、前もって勉強しておくことが大切

二級建築士の内容や日程は?

建築におけるさまざまな知識が求められる二級建築士ですが、試験内容や日程はどのようになっているのでしょうか?こちらでは、二級建築士における概要について紹介していきます。

試験内容

二級建築士の試験内容は、主に以下の4部門から成り立っています。

・学科Ⅰ(建築計画)

・学科Ⅱ(建築法規)

・学科Ⅲ(建築構造)

・学科Ⅳ(建築施工)

学科Ⅰ試験では、「建築史・環境工学・計画各論・建築設備」の4分野から出題されます。学科Ⅰ試験は比較的難しい内容のため、過去問題に似た内容のものが多いようです。高得点を狙うには、過去問題を中心に繰り返し説くとよいでしょう。

学科Ⅱ試験では、「建築基準法・建築士法・バリアフリー法」から出題されます。この試験は、8割以上が建築基準法になる場合がほとんどです。

建築基準法は「用語の定義や建築強度融合、内装制限や建築法規」などの内容が大半を占めています。その中でも、建築法規は過去の法令集をもとに事例の正誤が問われます。学科Ⅱ試験で高得点を狙う際には、これらを中心に勉強しておきましょう。

学科Ⅲ試験では、「構造力学や各部構造、材料」など建築構造に関する問題が特徴です。構造問題は試験の中でも難易度が高く、高得点が狙えれば合格率も上がります。

この分野は計算の公式を用いて解いていくため、過去問を通して解き方を把握しておきましょう。試験に合格するには、これらの学科試験に加えて設計図試験をクリアしなければなりません。

設計図試験では、建物の構造や用途などが毎年変わります。最近では、2世帯住宅や3世帯住宅など、需要の高まっている実践的な内容を出題される傾向が多いです。

二級建築士に合格するには、建築におけるさまざまな分野をまんべんなく学習しましょう。この後は、2023年度の試験日程について詳しく紹介していきます。

試験日程

2025年度の二級建築士試験は下記スケジュールになります。

・学科試験:2025年7月6日(日)

・設計製図試験:2025年9月14日(日)

・学科試験合格発表:2025年8月25日(月)予定

・設計製図試験合格発表:2025年12月2日(火)予定

・受験申込受付期間:2025年4月1日(火)午前10時~4月14日(月)午後4時

・設計製図の試験課題発表:2025年6月18日(水)頃

2026年度の試験日程は、まだ正式発表されていません。

例年の傾向として、「学科試験は7月上旬」「設計製図試験は10月上旬」に実施される可能性が高いです。

どんなものがある?二級建築士資格取得のメリット

二級建築士の資格を取得することで、実際にはどのようなメリットがあるのでしょうか。ここでは主に5つのメリットについて紹介していきます。

一級建築士の資格取得につながる

二級建築士の資格を持っていると、一級建築士の受験資格を得ることができます。一級建築士にも二級建築士にもそれぞれに受験資格があり、二級建築士の資格を取得してから実務経験を4年以上積むことで一級建築士の受検資格を得ることができます。

しかし、一級建築士の受検資格はこの方法だけではなく、建築系の高校や大学などで取得することもできますが、一級建築士を目指す上で、二級建築士の勉強は土台となることは間違いないため、一級建築士の資格取得を目指す上での通過点にもなります。将来的なビジョンとして一級建築士を目指している方であっても、二級建築士の資格取得は利点となることでしょう。

就職や転職に有利

二級建築士の資格は国家資格の一つであるため、企業によっては非常に重宝されることや、就職採用時の必須条件となっていることも多く、就職や転職に有利と言えます。二級建築士の資格所有が必須条件とされている企業としては、ハウスメーカーやゼネコンなどが挙げられます。

逆を言えば、二級建築士の資格がないとハウスメーカーやゼネコンの就職試験のスタートラインにすら立つことができないということになります。もちろん資格取得が当たり前とされる企業においては、重宝までとはいかないまでも、資格を持っている人の中で戦っていくことになるため、その時点で資格を持っていない人よりは就職や転職の道が開けると言えます。

また建物の設計を行っていない不動産販売会社やリフォーム会社、建築資材のメーカー、商社、住宅設備機器メーカー、行政書士事務所などの企業においては非常に重宝されます。このような企業には、二級建築士の資格所有者が少なく、資格を所有しているだけで専門性の高い人だと解釈されるからです。

そして上記の企業は中小企業から大企業まで数多く存在しているため、より就職、転職先の選択肢が多くなります。そのため、たとえ今の職場でリストラにあってしまっても二級建築士の資格を所有していることで働き口が見つかりやすいのです。

また安定職である地方公務員にもなれる道もあります。役所には建築課が必ずあり、二級建築士の資格を所有していることで技術職として採用されるチャンスがあるのです。

一般的な公務員の総合職は人気が高く、なかなか厳しい戦いとなりますが、技術職の中途採用であれば、地域によっては定員割れしていることもあります。そのため、二級建築士の資格を所有することで一般企業から地方公務員まで就職、転職先の選択肢が広がります。

建築士としてのスキルアップ

上記でもお伝えしたように、二級建築士の資格を取得することは一級建築士への架け橋にもなります。しかし単なる受験資格の取得ではなく、二級建築士の資格を取得して経験を積むことで、建築士としての能力向上にも繋がります。

いきなり一級建築士を目指していくのももちろん可能ですが、建築士としての能力向上も含めて、一級建築士を取得する前に二級建築士を取得するのは良い方法の一つだと考えられます。

昇給・昇格につながる

二級建築士の資格があれば、昇給や昇格のチャンスにも繋がります。もちろん昇格や昇格の細かな規定は各企業によって異なりますが、資格手当がつき、毎月の給料にプラスアルファされることも少なくありません。

また昇給や昇格を検討している社員が複数いる場合に、能力は同じでも資格取得をしている方がスキルや努力を証拠としてアピールできることになるため、有利になるとも考えられます。

クライアントからの信頼度が上がる

二級建築士を取得していることで、クライアントからの信頼度が向上します。例えば、施工方法の打ち合わせなどで、クライアント先の工事担当者や設計担当者と技術的な打ち合わせを行うときにも、資格所有者の方が知識や経験が豊富であると判断されることが多くなります。

特に第一印象での資格の有無は非常に重要となることでしょう。実際には、資格所有者でなくても知識や経験が豊富な人もいますが、名刺などに二級建築士と記載があるだけでも安心感が生まれます。

そのため、資格取得は第一印象に置いてもメリットとなる要素だと言えます。

一級建築士の受験資格になる

中小企業から大企業、地方公務員など就職、転職先の間口が広い

建築士としてのスキルアップに繋がる

昇給や昇格に有利となる

第一印象の向上やクライアントからの信頼度がアップする

まとめ

一級建築士と二級建築士との違いや資格取得に必要な条件などをお伝えしました。資格を取得することで、スキルアップはもちろんのこと、就職や転職に有利になったり、昇給や昇格にも繋がることがおわかりいただけたのではないでしょうか?

通信講座があるスクールを選ぶことで、今の仕事を続けながら二級建築士の勉強を進めていくことができるので、今回紹介した内容をご参考にご自身に合ったスクールを見つけてくださいね。

【FAQ】よくある質問

-

Q 受験資格はどこで確認できますか?A 一級および二級建築士試験では、それぞれ「学歴要件」や「実務経験要件」が必要です。 詳細は (公財)建築技術教育普及センターまでお問い合わせください。

-

Q どのような業務が実務経験として認められますか。A 経験年によって要件が異なるようです。 令和2年3月1日以降・・・設計図書・施工図等の図書と密接に関わりをもちつつ、建築物全体を取りまとめる、建築関係法規の整合を確認する又は建築物を調査・評価するような業務 平成20年11月28日から令和2年2月29日まで・・・建築に関する実務として国土交通省令で定める「設計・工事監理に必要な知識・能力を得られる実務」 平成20年11月27日以前・・・建築に関する知識及び技能の養成に有効と認められる実務

-

Q 過去の合格率はどのくらいですか。A 学科42%、製図52%、総合25%前後となっているようです。

-

Q 建築士2級の試験時間は?A 出題数は各25問で、計100問を午前3時間、午後3時間の合計6時間となっているようです。

-

Q 2級建築士と木造建築士の違いはなんですか?A 2級建築士と木造建築士の違いは、それぞれの資格により設計監理できる建物の規模が違います。 その規模は建築基準法により定められているようです。

-

Q 学科試験免除の制度について教えてください。A 令和2年以降の学科試験に合格した建築士試験に引き続いて行われる4回の建築士試験のうち2回(学科試験に合格した建築士試験の「設計製図の試験」を欠席する場合は3回)について学科試験免除を受けることができるそうです。

-

Q 「設計製図の試験」の時間内に食事をとっても問題ありませんか?A 不正行為には当たらないそうです。ただし、試験場施設において飲食が認められる場合で、サンドイッチやおにぎり等(ガム、飴、チョコも含む)でにおいや音がせず、他の受験者に迷惑のかからない程度の軽食に限られます。飲食時ににおいや音を発し他受験者の妨げになる場合は、退室を命じられることがあるそうです。

-

Q 建築施工管理技士(一級又は二級)の資格取得者が受験する場合、優遇措置がありますか。A ないようです。

管理人紹介

はじめまして。こちらのサイトをご覧になっているということは、二級建築士になるための資格取得スクールをお探しされていることでしょう。

私自身も以前、二級建築士資格に興味をもったのですが、どこのスクールを選べばよいか分からずとても困ったことがありました。そこで、スクール選びでお困りの方に少しでも手助けとなるような情報を提供し、こちらのサイトを運営していくことを目的としております。

ポイントは、合格ノウハウを熟知しており、基礎から応用まで幅広く学ぶことができるところですね。こちらのサイトに訪れた皆様のお役に立てれば幸いです。

二級建築士コラム

-

仕事しながら二級建築士になれる?おすすめの勉強方法と学習計画仕事を続けながら二級建築士の資格を取得することは可能です。社会人が効率 ....

-

二級建築士は仕事ないって本当?実際の需要と活躍の場を解説「二級建築士は仕事がない」という声を聞いて不安になっていませんか。一級 ....

-

二級建築士の資格は海外で通用する?グローバルに活躍するためのポイント日本の二級建築士資格は国内で重要な資格ですが、海外ではそのまま通用しま ....

-

二級建築士の独立は可能?開業までのステップとリアルな実情を解説二級建築士として独立を考えている人は多いですが、実際に開業するには資格 ....

-

二級建築士から始めるキャリアパス!ステップアップの道筋と成功の秘訣二級建築士は建築業界での重要なスタート地点です。この資格を活かしながら ....

-

建築士の業務内容とは?働き方も紹介建築士の業務範囲は多岐にわたり、職場によっても求められる働き方は様々で ....

-

ゼネコンで働く上で持っておきたい資格とは?ゼネコンは、建築業界で特に人気の高い就職先です。ゼネコンに入社し、長く ....

-

二級建築士の試験を受けるための実務経験を積める職場とは?二級建築士の試験を受けるには、建築関連の学歴か資格、もしくは7年以上の ....

-

設計関連資格一覧と取得するメリット二級建築士をはじめとした設計関連資格は、建築業界で活躍するための強い武 ....

-

二級建築士の通信講座の選び方を解説二級建築士の資格取得は難易度が高く、独学で合格するハードルはとても高い ....

-

二級建築士試験に向けた効果的な勉強方法を解説二級建築士の資格取得は、一般的に難易度が高いとされています。しかし、効 ....

-

二級建築士の主な仕事内容とは?活躍できる職場も紹介二級建築士が実際にどのような業務を担当し、どのような職場でそのスキルを ....

-

二級建築士で十分?一級建築士と二級建築士の仕事内容について紹介!建築士を目指す方々にとって、一級建築士と二級建築士の違いやそれぞれのキ ....

-

建築士になるための条件とは?資格取得から学科内容までを紹介この記事を読んでいる人のなかには、建築士を目指す方もいらっしゃるでしょ ....

-

二級建築士試験になるために必要な資格や準備、対策を紹介!二級建築士になるためには、受験資格を取得し、試験に合格する必要がありま ....

-

ステップアップしたい方必見!二級建築士の次に目指すべき資格を紹介二級建築士として経験を積んできて、そろそろ次のステップに進もうと考えて ....

-

二級建築士の受験資格とは?二級建築士を目指すメリットも紹介二級建築士は、住宅や小規模な建物の設計や施工管理を行う専門資格です。受 ....

-

二級建築士で十分な理由!一級建築士は取らなくてもよい?建築士を目指す人にとって、二級建築士と一級建築士のどちらを目指すかは悩 ....

-

二級建築士のストレート合格率は?必要な勉強時間も解説建築士としてキャリアをスタートしたい!しかし、二級建築士試験合格への道 ....

-

建築施工管理技士と建築士の違いは?仕事内容や資格を比較建物の設計図を描き、理想の空間を生み出す建築士?それとも、現場を指揮し ....

-

二級建築士の資格を活かせる仕事とは?二級建築士の資格取得は、建築業界でのキャリアを築くうえで重要な一歩です ....

-

二級建築士試験の対策!エスキスの手順やコツを解説二級建築士試験合格への近道は、効果的な対策とエスキスのスキル向上です。 ....

-

二級建築士の勉強スケジュールの立て方!いつから勉強すればいい?二級建築士になるための勉強は、計画的で効果的なスケジュールが成功の鍵で ....

-

自宅で学べる!二級建築士オンライン講座のメリット・デメリットコロナ禍となり、資格を取得する際にオンライン講座で勉強をおこなう方が増 ....

-

聞いて・見て学ぶ!音声講座と動画講座のメリットを解説!二級建築士資格取得に向け、効果的な学習方法は何か気になりませんか?最近 ....

-

二級建築士資格講座を受けるなら通信と通学のどちらがおすすめ?いつの時代も、二級建築士は人気の職業であり、転職を目指す方も多いでしょ ....

-

二級建築士は稼げるか稼げないか?収入アップ方法も紹介資格を保有しているだけではなく、現場で経験を積むことで収入アップが期待 ....

-

二級建築士を取得しても意味がない?そういわれる原因を追究建築業界において、二級建築士の資格がその価値を失っているという声が聞か ....

-

「建築施工管理技士」ってなに?建築士との違いを比べながら解説「建築施工管理技士」という資格は、一体どのような役割を担っているのでし ....

-

二級建築士の建築業界求人探し方法とは?情報収集のコツを解説!建築業界は、2020年からのコロナ禍の影響で、円滑に建設を進められない ....

-

二級建築士の給料は低い?収入をアップするための方法とは?「二級建築士の平均年収はどのくらい」と気になる方もいるのではないでしょ ....

-

建築士を目指す小中学生の勉強法とは?通うべき進学先はどこ?「建築士に興味があるけど、どうしたらなれるのかわからない」とお悩みの小 ....

-

異種業から建築業界への転職は可能?成功するために必要なステップとは「異業種から建築業界へ転職したいけど、本当にできるの」と思っている方も ....

-

二級建築士を目指す人は必見!通信講座の向き・不向きについて解説建築士の資格にはいくつかの種類があり、資格によって設計できる建築物や免 ....

-

建築業界の求人の見方とは?重要なチェックポイントを解説求人票は、転職先に最適かどうか見極めるための重要な情報が書かれています ....

-

二級建築士の設計製図試験に合格するためには?具体的な対策を考えよう!二級建築士は建築に関わる資格として非常に有用なものです。取得できれば、 ....

-

二級建築士合格までの流れとは?わかりやすく簡単に解説!さまざまな資格がある中で、二級建築士の資格は建築業界に限らず、金融業界 ....

-

二級建築士を目指すなら通信講座がおすすめ?通信教育のメリットとは二級建築士を目指すことを決めたが、どのように勉強をしたらよいのか悩んで ....

-

女性でも建築業界で働ける?女性建築士の需要について解説!建築士というと男性が多いイメージがあるかもしれませんが、建築士を志す方 ....

-

建築業界は女性でも働きやすい?結婚や子育てとの両立は可能?建築業界を志す女性の中には「女性でも働ける?」「ライフステージが変わっ ....

-

二級建築士の設計製図対策は独学でもできる?勉強のポイントは?「二級建築士の試験を受けたいけど、設計製図試験に受かる自信がない……」 ....

-

二級建築士の資格講座は働きながらでも受けられる?合格は可能なのか「二級建築士の資格取得を考えているけれど、働きながらでも合格は可能なの ....

-

二級建築士資格講座の選び方とは?失敗しないためのポイントを紹介!毎年、二級建築士資格試験を受ける人は数多くいます。二級建築士試験は合格 ....

-

二級建築士の資格講座にかかる費用はいくら?料金相場をご紹介!「二級建築士の資格講座を受けたい!でも、費用はどれくらいかかるのだろう ....

-

二級建築士の設計製図の難易度とは?勉強するときのコツをご紹介!二級建築士資格試験には学科のほかに設計製図試験というものがあります。二 ....

-

二級建築士の製図試験に必要なものとは?おすすめの道具をご紹介!二級建築士の製図試験において、製図道具を準備する必要があります。必須と ....

-

建築士と建築家は違う?設計士との仕事の違いも解説!「建築士」「建築家」「設計士」いずれも家づくりをする際の専門家ですが、 ....

-

二級建築士の試験は難しいの?試験の難易度や合格率は?建築士を目指す人が最初に受けるのが二級建築士の試験ですが、これから試験 ....

-

業界経験がなくても建築士になれる?社会人が二級建築士を目指すには未経験の業種に資格をとってチャレンジするのはハードルが高く感じる方もい ....

-

二級建築士の業務範囲とは?どんなことができる?二級建築士とは、都道府県知事から許可される国家資格です。建物の設計から ....

-

二級建築士はどんなところで働く?二級建築士の就職先建築士の資格は、「一級建築士」「二級建築士」「木造建築士」と三種類あり ....

-

一級・二級・木造建築士の違いとは?業務範囲や試験内容について「建築士を目指そう」と思い立ったけれど、資格や試験についてはよくわから ....

-

建築士はフリーランスとしても働ける!働き方やメリット・デメリットについて建築士としての働き方は、企業に属するだけではありません。正社員として働 ....

-

建築士は公務員としても働ける!どんな仕事をするの?建築士というと、設計事務所や建設会社などで経験を積んで知識や技術を身に ....

-

建築士と宅建士の「ダブルライセンス」の効果は抜群!就職に有利建築士と一緒に取るとよい資格は何だろう?宅建士の資格を取ったら建築士の ....

-

令和2年から建築士試験の受験資格が改正!実務経験は必要?令和2年の建築士法改正によって、建築士試験の受験資格について改正があり ....

-

文系は建築士になれない?建築士になる方法を紹介建築の仕事がしたいと考えている文系の人の中には、理系の知識がないから本 ....

-

二級建築士試験は難しいの?合格率や難易度について建築士に憧れており、資格取得を目指している人も多いでしょう。建築士試験 ....

-

二級建築士は独学で合格できる?合格するための勉強法を紹介資格を取得するには勉強は必須ですが、人それぞれ勉強法は異なるものです。 ....

-

二級建築士の年収は?資格手当がもらえる?二級建築士は、国家資格のひとつです。取得していると企業によっては手当て ....

-

二級建築士の仕事内容を紹介!一級建築士とは何が違うの?建築士には一級建築士、二級建築士、木造建築士の種類があります。一級建築 ....

-

二級建築士試験当日の流れを把握しておこう!時間割や過ごし方について二級建築士の学科試験は年に1回各都道府県で行われており、4月頃に受験申 ....

-

二級建築士の資格は取得する意味はある?どのように役立つか解説資格といってもさまざまな分野がありますが、自分が目指している職業に就く ....

-

設計事務所で働く建築士の服装はオシャレ?どんな服装で働いているの?ドラマなどを見ていると、設計事務所で働く建築士の服装はオシャレでセンス ....

-

建築士資格は更新が必要!更新をしなかったらどうなるの?建築士の資格は、取得した後も更新が必要とされる資格です。「更新をしなか ....

-

建築士資格の種類は何がある?種類と受験資格について建築士資格を取得したいと考えた時に、建築士に関連する資格の種類は何があ ....

-

建築士は忙しいの?残業や休日の過ごし方について建築士の仕事は忙しそう、激務なのではないかと思っている人も多いのではな ....

-

建築業界とは無縁だった社会人は建築士になれる?建築業界で実務経験のない社会人が「建築士になりたい」と考えた時、未経験 ....

-

これで準備OK!二級建築士の試験当日に持っていくもの資格を取得する理由はさまざまありますが、就職や転職、自分のスキルアップ ....